高気密高断熱の話

セイチョーが社屋を構えている南丹市をはじめとする冬の寒さが厳しい地域では、冷えや気温差などが深刻な健康被害をもたらしています。

中でもヒートショックは命にかかわる危険があり「間取りや収納も大切ですが、一年を通して健やかに過ごせる家かどうかが一番重要ですよ」と、声を大にして言いたいぐらいです。

ですが残念なことに、こういった地味な訴えはお客様の心には響きづらく「デザイン」「立地」「コスパ」などのようなわかりやすいメリットに流されてしまいがちです。

それでも私たちは、試行錯誤を交えて地道に発信を続けていきます。弊社代表の祖母が脳梗塞に見舞われた過去から、この取り組みに使命だと思っています。

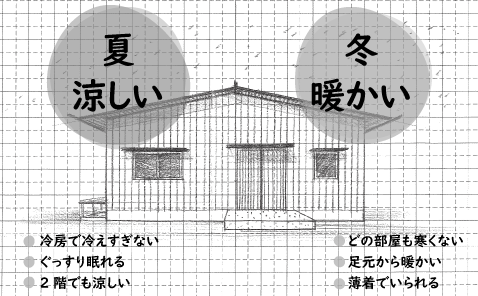

高気密高断熱とは?

「空気の温度(流れ)を保つための気密性」

「外気の影響を受けにくくするための断熱性」

この2つを高い水準で保ち「夏を涼しく、冬を温かく過ごす」ための工夫が高気密高断熱です。

快適な家づくりの最重要課題は、温めたり冷やしたりした空気が逃げないことに尽きます。

快適な家づくりを支える仕様

1、樹脂サッシ

セイチョーの家では、窓や玄関などの開口部から熱を逃げにくくするために樹脂サッシを標準仕様としています。

単に樹脂サッシにすれば結露がなくなる訳ではなく「冬場の室内の暖かさが一定以上キープできる条件下で効果を発揮する」ことがポイントです。単板ガラスやペアガラスに関しても同じようなことが言えます。

結露防止のためペアガラスにしたいとの希望は毎回あがるご要望です。しかし、ペアガラスにすれば結露しない訳ではありません。樹脂サッシも同様です。

ですので、結露しない条件をしっかりと説明し、計画を立てていきます。

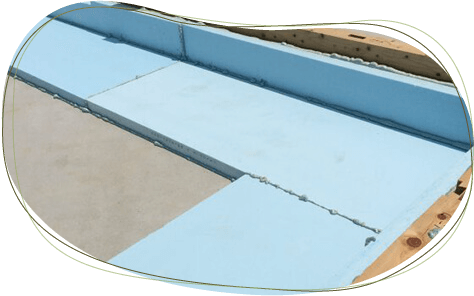

2、基礎断熱

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、基礎断熱は基礎に断熱材を設置して基礎からの熱の出入りを防ぐ方法です。一般的な床断熱に比べ床下の温湿度が安定しますので、室内の気温も保たれやすくなります。

一方で、床下をシロアリの好む環境にしてしまうリスクもあるため、当社では施工や素材の選定によりシロアリが侵入しにくくなるよう工夫しています。

3、気流止め

気流止めとは床下や屋根裏、間仕切りなどから壁内に外気が入らないようにするための施工です。壁内に外気が入ると断熱性能が著しく低下する他、壁内を結露させ木材が腐ってしまうなどの問題が生じます。

4、セルローズファイバー

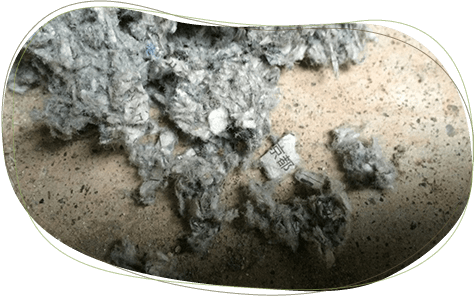

断熱材には色々ありますが、セイチョーの新築ではセルローズファイバーという天然の木質繊維を採用しています。

昔ながらの吸放湿作用があり、防音性能にも優れています。

※リフォームの場合、その家その部屋に最適な断熱材を選定するため、セルローズファイバー以外を使用する場合がございます。

断熱材はいかに効果が発揮されるように施工するかが大切です。当社では細心の注意をはらいながら自社施工で行っております。

お客さまの読まれた新聞紙で断熱材をつくる取り組みもしています。

全部をまかなうことは出来ませんが、家づくりの中で物語がつくれたらと考えご提案しております。

断熱性が失われないよう、わずかな隙間も生まれないように一定の圧力になるまで丁寧に充填(じゅうてん)していきます。

最後は必ずシートをめくって施工を確認します。